|

| Schiltern |

Zunächst mal erzähl ich ein bisserl, was Arche Noah überhaupt ist. Arche Noah ist ein Verein, der sich dem Erhalt der alten Kulturpflanzen widmet. Also kurzum dafür sorgt, dass Tomaten die noch nach Tomaten schmecken nicht aussterben.

Jeder der möchte kann sich daran beteiligen, indem er alte Sorten anpflanzt und sammelt. Am besten ihr schaut euch das Ganze mal auf der Homepage an. Man muss übrigens kein Mitglied sein, um den Schaugarten zu besuchen. Mitglieder haben freien Eintritt und bekommen außerdem die Vereinszeitschrift zugeschickt.

|

| die letzte Himbeerernte im Herbst |

Obwohl bereits Herbst, war der Garten noch voller Farbenpracht. Die Himbeeren brauchen sogar noch ein bisserl.

Die Himbeere wurde schon im Altertum kultiviert und die Auswanderer brachten sie bis nach Neuseeland. Sie gehört zu den Rosengewächsen und sollte in keinem Garten fehlen, denn erstens schmecken die Himbeeren gut und zweitens sind die Blüten Anziehungspunkte für Bienen und andere bestäubende Insekten, da sie viel Pollen und Nektar enthalten.

|

| Der letzte Nektar vor dem Herbst |

Da wir gerade von Bienen sprechen. Als angehende Imkerin möchte ich allen Gartenbesitzern mal wieder nahelegen, wie wichtig Bienen sind für die Bestäubung. Die Obsternte, allen voran Äpfel und Marillen wäre nur halb so groß, wenn die Blüten nicht ordentlich von Bienen bestäubt würden.

|

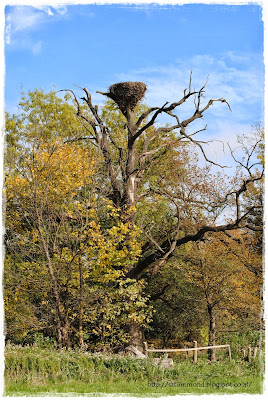

| Streuobstwiese mit Bienen |

Ein englischer Rasen und ein paar Thujenhecken mögen ja was feines sein, aber so ein Bauerngarten mit ein paar Obstbäumen und duftenden Blumen ist für mich das Paradies. Und für meine zukünftigen Bienchen sicher auch. :-) Es wird übrigens noch ein eigener Blogeintrag über die Bienchen folgen.

|

| auch die gehören zum funktionierenden Ökosystem :-) |

|

| Brotbackofen im Freiluftgehege |

Es gibt übrigens viele Wege der Bio-Landwirtschaft. Einen kleinen Weg möchte ich euch heute kurz vorstellen: Die Permakultur!

In den 1970er Jahren begannen zwei Australier, nämlich der Herr Mollison und der Herr Holmgren ein neues landwirtschaftliches Konzept zu erstellen. Sie nannten es permanent agriculture, also kurz: Permakultur. Es beruht auf der Idee, einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen, der sich selbst erhält. Also Pflanzen, die sich gegenseitig mit Nährstoffen versorgen, ohne dass man Dünger oder andere Mittel von außen zuführen muss.

Unabhängig von den beiden Australiern sind der der Brite Robert Hart, der einen Waldgarten schuf und der Österreicher Sepp Holzer, der seine Permakultur im Hochgebirge entwickelte, zu ähnlichen Ansichten gekommen.

|

| Luis verrückte Kohlköpfe |

Vielfalt statt Einfalt

Sortenvielfalt - Letzte Woche habe ich wieder einen der großen Supermärkte besucht und war erstaunt über die Größe der Obst- und Gemüseabteilung. Aber bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass zwar viel da ist, aber nur viel von einer Sorte. Dabei gibt es hunderte von Sorten Paprika und Tomaten. Wo sind die alle hin?

Artenvielfalt - Im Gegensatz zur üblichen Monokultur werden in der Permakultur viele verschiedene Pflanzen nebeneinander gepflanzt, die sich gegenseitig unterstützen können.

Ökologische Vielfalt - Die Permakultur bietet Lebensräume und Nischen für zahlreiche heimische Tiere und Pflanzen an.

Zahlreiche Forscher haben bewiesen, dass die Permakultur die Welt ernähren könnte. Sogar muss! Denn eines Tages werden wir mit der Monokultur nicht mehr weiter kommen. Spätestens dann, wenn das Erdöl versiegt. Dann können unsere Traktoren nicht mehr fahren und unsere Mähdrescher und wir haben auch keinen Dünger mehr, der auch aus Erdöl hergestellt wird.

|

| Die bekannteste Pflanze der Welt |

Permakultur ist also ein Weg, der uns vielleicht aus dem Dilemma Erdöl helfen wird. Ich werde mich jedenfalls auch weiterhin mit diesem Thema beschäftigen.

Und bis dahin verabschiede ich mich aus Schiltern mit diesem kleinen Foto hier:

|

| gemütlicher Kaffeklatsch |

Eure Sa-Bine

Unsere gemeinsame Mutter Natur zeigt ihren Kindern immer deutlicher, dass ihr der Geduldsfaden gerissen ist.

(Tendzin Gyatsho, der 14. Dalai Lama)